在东南亚,有一个水上游牧民族——巴瑶族。

由于他们长期在海上生活,这个古老的民族常被人们喻为“海上的吉普赛人”。

巴瑶族人世代生活在东南亚海域,多数以捕鱼为生,擅长潜水。先前有研究数据显示,巴瑶族人平均每天的“水下工作时间”在5小时左右,有人甚至能达到9小时,这是有报道记载中人类每日无呼吸潜水时间的最高纪录。他们甚至可以在不使用现代潜水装备的情况下潜入20米深的地方。

这样的一种现象提示人体通过训练可以有很强的抗缺血缺氧能力。《细胞》杂志上的研究显示,与生活在附近的非潜水族群相比,巴瑶族人的脾脏大了约50%,可将更多含氧红细胞注入血液循环,约比其他人多10%,这使他们长时间潜水时有更多氧气可用。

换个角度来看,是不是可以通过主动干预,提前让机体适应缺血缺氧环境呢?依据这一思路,首都医科大学宣武医院吉训明及其研发团队在深入研究后,成功转化为可用于临床的仪器。

“隔山打牛”降低卒中复发率

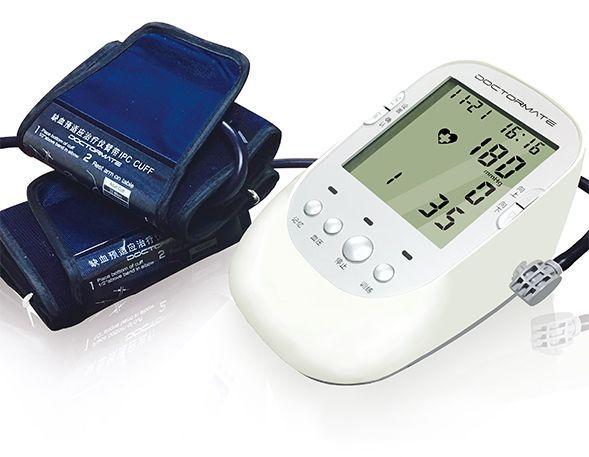

一台外形酷似血压计的仪器、两条臂带、一个电源适配器,便是缺血预适应训练仪的全部装备。它的使用方法与血压计类似,只需戴好臂带,选定训练方案,静坐30~45分钟便可完成一次训练。仪器内的SIM卡可将使用者每天的血压值、心率和训练情况等信息上传,通过健康管理软件和专业人员指导实现定制化健康管理。

别看它相貌平平,却是一部具有自主产权的脑血管病防治“神器”,凝聚了首都医科大学宣武医院副院长吉训明及其研发团队的巨大心血。首次小样本研究发现,缺血预适应训练可以将“顽固脑卒中”(症状性颅内动脉狭窄)患者年复发概率降低60%~70%,这是个让医学界非常兴奋的数字。随后启动的国家十三五科技支撑项目(RICA)随机双盲对照研究,将于今年底收完全部3000例样本,进行更全面的研究分析,国际同仁高度期待这一研究结果的发布。

除了在降低脑卒中复发风险上有亮眼表现,缺血预适应训练在治疗老年血管性痴呆,提高急性卒中溶栓效果、降低致残程度和改善中风偏瘫患者的康复效果也令人振奋。吉训明团队2017年在国际知名学术期刊《循环》《卒中》上相继发表的两篇研究成果显示,远隔缺血预适应有望降低重度颈动脉狭窄患者支架置入术后的脑损伤并发症,提高手术安全性;可减少缺血性脑小血管病患者的脑白质病变体积,改善患者脑供血不足、头晕、耳鸣和睡眠障碍等症状。

从字面上看,“缺血预适应”即为提前适应缺血缺氧环境。缺血预适应训练就是通过科学的臂带充放气对老年人双侧上臂进行反复、多次的压迫与释放,激活人体自身内源性抗缺血缺氧的保护机制,诱导机体产生抗缺血、缺氧保护物质,进而对缺血受损器官,比如心脏、脑组织产生保护作用。最新研究发现,缺血预适应训练可增加狭窄或闭塞血管供血区脑组织的微血管新生及侧枝血管重塑,改善脑部供血。同时,缺血预适应训练通过对人体免疫系统的积极调节,降低急性脑梗的严重程度,提高脑梗康复期的抗感染能力,减少脑梗并发症,促进预后改善。

“就好比普通人徒手潜水最多只能坚持2~3分钟,但是东南亚的巴瑶族人却能坚持5~8分钟不换气,一口气潜入50米深的海域抓鱼、抓海参,这正是因为他们适应了低氧环境。”吉训明教授介绍,经过科学训练,人体抗缺血缺氧适应能力可普遍提高5~10倍。

小神器聚焦中国防控大难题

与欧美患者相比,我国脑血管闭塞的患者中颅内动脉病变的患者比例高达56%,近乎欧美国家比例的6倍。与颅外动脉狭窄不同,现有的药物、支架和搭桥手术治疗并不能完全控制颅内动脉狭窄导致的脑卒中发生。即使接受了正规抗栓治疗,仍有18%的患者在一年内复发,严峻现状促使我国迫切需要适合中国人脑血管病特点、行之有效的脑卒中治疗方法和设备。

相对于传统的药物治疗和手术治疗而言,缺血适应治疗是一种安全、无创的新型心脑血管病辅助治疗手段。它从萌芽之初便聚焦中国脑血管病防治的重大难题。

基于此,首都医科大学在国际上率先开展了缺氧适应的基础研究工作。早在1963年,首都医科大学低氧医学研究所老所长首次发现了低氧适应现象,并进行系统的机制研究,研究成果被写入国家统编教材。远隔缺血适应因其安全、简单易行而具有良好应用前景,国内外学界一直在寻求该方法的临床转化途径。

吉训明认为,低氧与缺血适应医学迄今已有近60年的发展基础,临床医生应该懂得利用前辈留下来的优势“借势发展”。“不应只是单纯的传承,而要在传承的基础上有所创新,进一步转化并应用到临床。”在10余年临床研究基础上,该团队申报并获得了远隔缺血适应治疗的国家专授权利,进行了症状性颅内动脉狭窄患者的随机对照研究,并研发出一套基于远隔缺血适应治疗的临床转化工具——预适应训练仪“宣医通”。通过“宣医通”可穿戴远程健康管理平台,已有上万例患者受益。

“一旦心脑大血管发生堵塞,预适应训练可使缺血组织存活更长时间,为到达医院后的进一步救治争取更多时间,这是我们的早期想法。”吉训明说,今后他的团队将会在更多类型心脑血管疾病的防治中开展临床研究。据悉,欧洲已在救护车上把该方法用于救护心脑血管意外患者的抢救,目的就是延长被抢救者缺血组织存活时间,同时减少到医院后溶栓出现的副反应。

助推适应医学临床转化

随着研究的不断深入,“小神器”大显身手的舞台也在不断扩大。在海拔4000米的青海格尔木高原,吉训明团队研究发现,高原部队官兵通过臂式缺氧预适应训练不仅可以预防急性高反,还能减少因长期缺氧引起的脑缺氧、睡眠障碍、反应迟钝、计算力下降等,进而提高警觉能力。“未来希望预适应训练仪能作为战备用品进入部队,提高官兵救治能力。”

对于援藏人员、高原游客等人群,缺血预适应训练可以帮助提高其心脑血管储备能力和高原缺血缺氧耐受力,为其工作及生活提供保障。据悉,北京市政府已经启动建设北京高原适应研究康复中心,对赴高原地区的援助人群提供全过程健康保障。一期工程将于2019年建成并投入使用,由宣武医院分部、小汤山医院分部和在西藏拉萨、青海玉树的两个前线指挥部分中心构成。其中,宣武医院将建设北京高原适应研究中心,开展高原适应临床研究转化工作。

预适应训练要求使用者每天接受45分钟的训练。鉴于现代人工作压力大、可能没有时间进行持续训练,除臂式产品外,吉训明团队开发的可穿戴产品已经获得国家CFDA认证,未来可让预适应训练与日常散步、运动相结合,使这项技术得到更好的普及。“我特别希望这款仪器能像日常用品一样在普通百姓身上得到普及,提高他们对脑卒中筛查防治的意识。”

吉训明同时强调,单纯夸大预适应训练作用来独立防治心脑血管疾病是不可行的。训练有一个前提条件,即必须在基本的心脑血管危险因素得到有效控制的基础上进行适应训练才是科学的。血压、血糖、血脂指标异常以及有抽烟喝酒习惯等均属于危险因素,务必要先将这些因素控制在正常范围。一定要使用科学的方法,降低脑卒中的发生概率。“该产品推广使用后,有望使我国脑卒中发生率下降,从而使医疗花费降低20%~30%,即每年80~120亿元,同时节省宝贵的医疗资源。”吉训明说。